院長:後藤

院長:後藤お気軽にご相談ください!

鍼灸の神秘、怪しい治療?中国4000年の歴史?

肩こりや腰痛に悩んでいる時、「鍼に行ってみたら?」と勧められたことはありませんか?でも、その時に「鍼灸って本当に効くの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、私も多くの人から聞かれたことがあります。古くから伝わる治療法には、現代の医学でも説明できる確かな仕組みが明らかにされてきました。

鍼灸が何故効くのか、どんな作用なのかについてわかる範囲で紹介をしていきたいと思います。ただ、私は学者ではないので、なるべく間違えないようにわかりやすくお伝えしたいと思います。

私も、初めて鍼灸を受けた時には「はり?打つの?痛くないの?」という疑問がありました。ですが、治療後にその即効性に驚き、「鍼ってすごい!」と思ったことがこの業界に入るきっかけになりました。

痛みの抑制については4つほどあります。

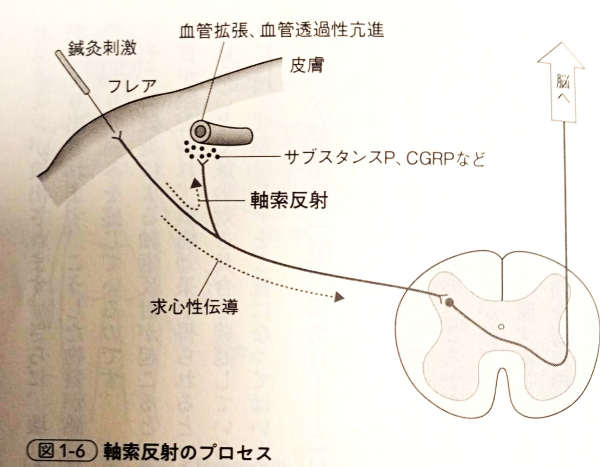

軸索反射は、末梢神経に鍼灸の刺激が入った際に反射的に神経物質が出て血流が良くなる反応です。フレア現象とも言って、皮膚に周りが赤くなることが特徴です。これは皮膚血流が良くなっていることを表します。そのため、コリや血流が悪く痛みが出ている部位には即効性のある反応で、皮膚が赤くなるのでわかりやすい反応とも言えます。

東洋医学はなぜ効くのか(ブルーバックスより)

筋緊張の緩和は、筋肉やそれに繋がる腱のゴルジ腱器官が関わっています。鍼を打つと「ピクッ」と筋肉が動くことがあります。筋収縮によりゴルジ腱器官が反応し、脊髄を通して反射性に筋肉を緩める方向に働くため、筋肉の緊張が緩和します。

筋緊張が強いと筋肉に通っている血管や神経も圧迫を受けます圧迫を受ければまた、痛みの物質が出て筋肉が反応して収縮し、ますます血流が悪くなるという悪循環に陥りますが、筋緊張が緩和すれば、結果として痛みの改善にもつながります。

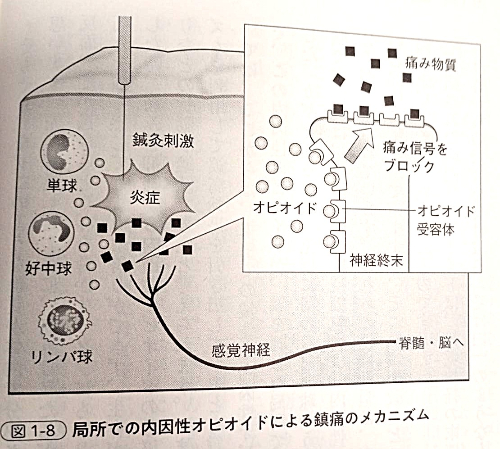

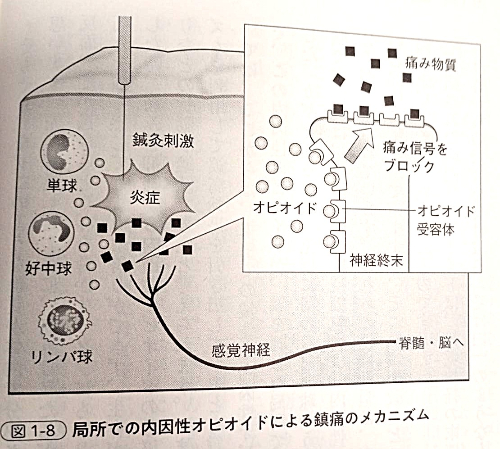

オピオイドと聞くとモルヒネや麻薬といったことを思い出す方も多いかもしれません。実は体内から麻薬様物質が出て痛みの抑制の手助けをしてくれています。「ランナーズハイ」という言葉をご存じでしょうか?走っているとだんだん気分が良くなり、疲れなく楽に走れるというやつです。

私が鍼灸学校時代に習った時には脳幹の中脳水道灰白質から出て作用しているということでしたが、現在では鍼を指した局所からも白血球から放出されているということがわかっています。

痛みの治療がわかる本(医道の日本より)

痛みのあるところに集まってきた好中球、単球、リンパ球は内因性オピオイドペプチドを内包していて、鍼刺激があるとそれを放出することで痛みの抑制がかかります。結果、筋緊張緩和や血流改善がされることが示唆されます。

東洋医学はなぜ効くのか(ブルーバックスより)

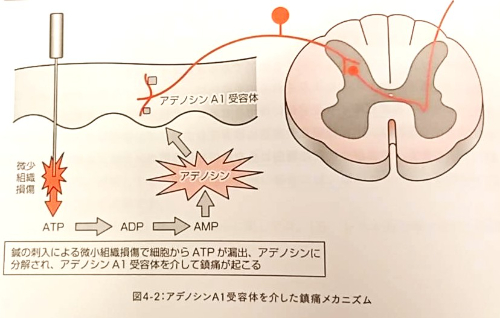

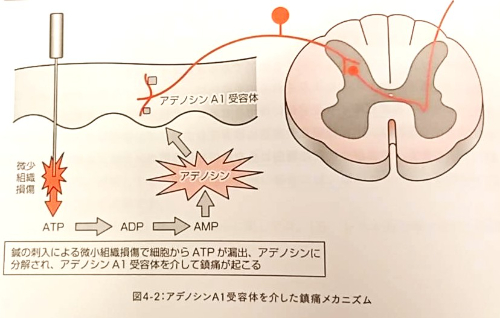

ATPと聞くと、細胞間のエネルギーのやり取りするときの物質と知っている方も多いかと思います。スポーツ選手やランナーの私でも、エネルギーサイクルで生み出されるこのATPを使って細胞を動かしたりしてフルマラソンを完走しています。

実は、このATPが細胞間のエネルギーとしてではなく、鎮痛物質としてかかわっていることがわかっています。細胞の中にあるATPは、鍼灸刺激により放出されアデノシン二リン酸⇒アデノシン一リン酸⇒アデノシンという物質に変化して、体の様々なところにあるアデノシン受容体(A1受容体)に作用します。

この受容体がないマウスには鎮痛効果がないことから発見に繋がりました。

つぎは、中枢での作用です。中枢とは脳と脊髄を指します。

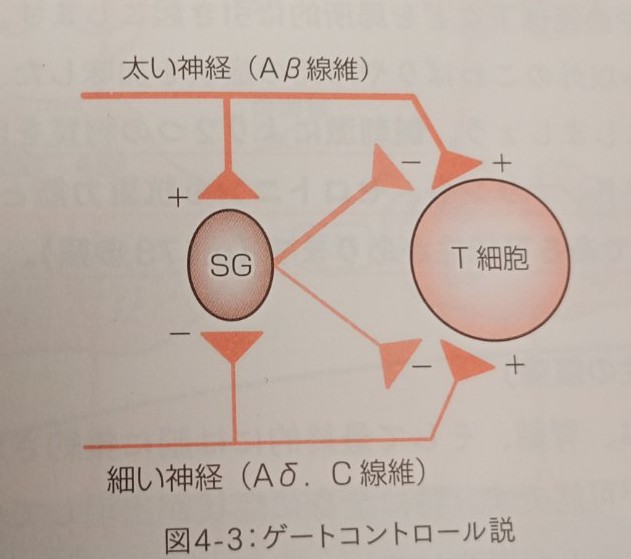

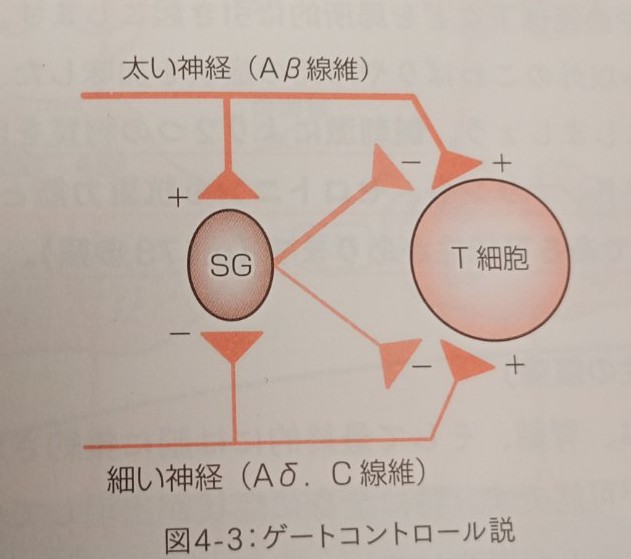

鍼灸の効果を理解するにはまず、私たちの体の「痛みの伝達システム」を知る必要があります。体に痛みを感じると、その信号は神経を通って脳に届きます。しかし、この「痛みの利点」には実はゲート(門)があるのです。

このゲートには、いろいろな神経線維の刺激が集まって、最終的に脳へ伝えていきます。しかし、痛みの刺激に反応するδ繊維に対して、擦るような皮膚の刺激は、ゲートの中で神経の興奮を抑制する働きをします。このことによって痛みが緩和するのです。鍼灸では手で皮膚を触ったり細い鍼を使って刺激をします。これがこの理論の肝です。

痛みの刺激は末梢神経から脊髄を通って脳に伝わります。これによって、足が痛いや腰が痛いということを人間は認知できます。痛みがわからない場合には危険を察知できないため生命の存続にかかわります。なので、人間は痛みを感じることで体を守っているとも言えます。ですが、痛みを感じすぎたりするとそれはそれで、生きていくのには不便です。そのため、痛みを抑えてり体の中で治すことを促す働きがあるのだと言えます。

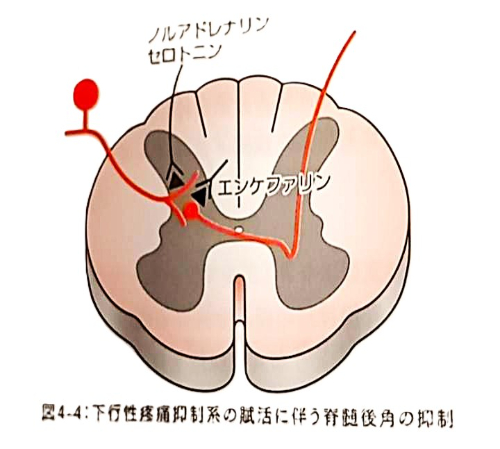

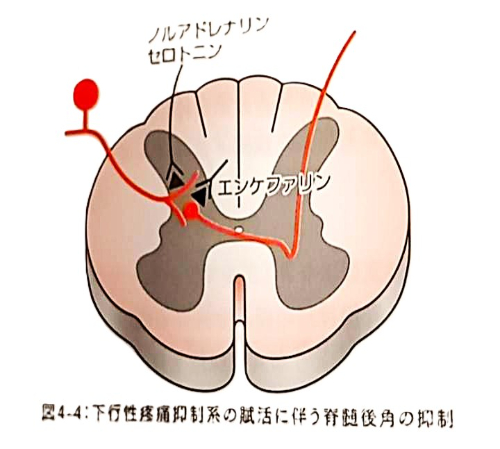

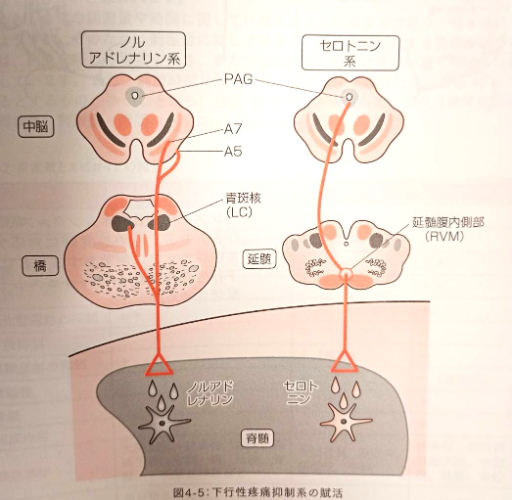

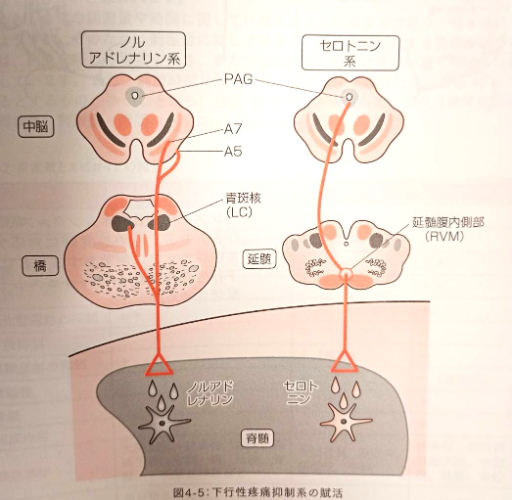

そのシステムの1つが下降性抑制系です。

下降性なので脳から末梢に向かっていく方向です。上行性なら末梢から脳に向かっていく方向になります。

痛みの治療がわかる本(医道の日本より)

先ほどもちょろっと出てきた中脳水道灰白質を起点としたものの他、脳の大縫線核というところを起点としたルートから脊髄後角に向けて神経伝達物質が出て、脳に上がる信号を抑制するというものです。鍼刺激が脳に伝わり、それらが巡りめぐって中脳水道灰白質や大縫線核に行き、脊髄後角での抑制物質を出すように働きかける。そんな働きが人間の中には備わっています。すごく不思議なことだと思いませんか?

人間には、そんなシステムが備わっているのです。なので、よく最終的には自分で治す、治す力を信じるというのはあながち嘘ではないですし、信じる者は救われるも嘘ではない。信じないことってストレスですよね?不安にもつながります。

不安やストレスといったものは、実は脳の中脳水道灰白質などに働きかけて、この部分の働きが悪くなるそうです。ということは、痛みの抑制機構が働かないわけですから、治す力も痛みを抑える力も、もっと言ってしまえば、治る感じが得られにくくなるためより不安に感じてしまってもおかしくありません。不安は無ければ次の行動に繋がらないですが、過剰な不安は行動も停滞させてしまう。

(でも不安があるから人間は行動を起こすと考えると不安は悪いことだけではないです。付き合い方、向き合い方、受け止め方が大切ですね)

「弱気は最大の敵」津田恒美さん(広島東洋カープ)の言葉ですが、ストレス不安には一歩ずつ克服していくことも大切。

心身一如ということが、痛みの抑制システムからも考えさせられるということが何となくわかります。

古代中国で生まれた鍼灸という治療法、試してみる価値はありませんか?鍼灸革命。

お悩みの方はお気軽にご相談ください。